Giraffen – ein stilles Opfer der Wilderei

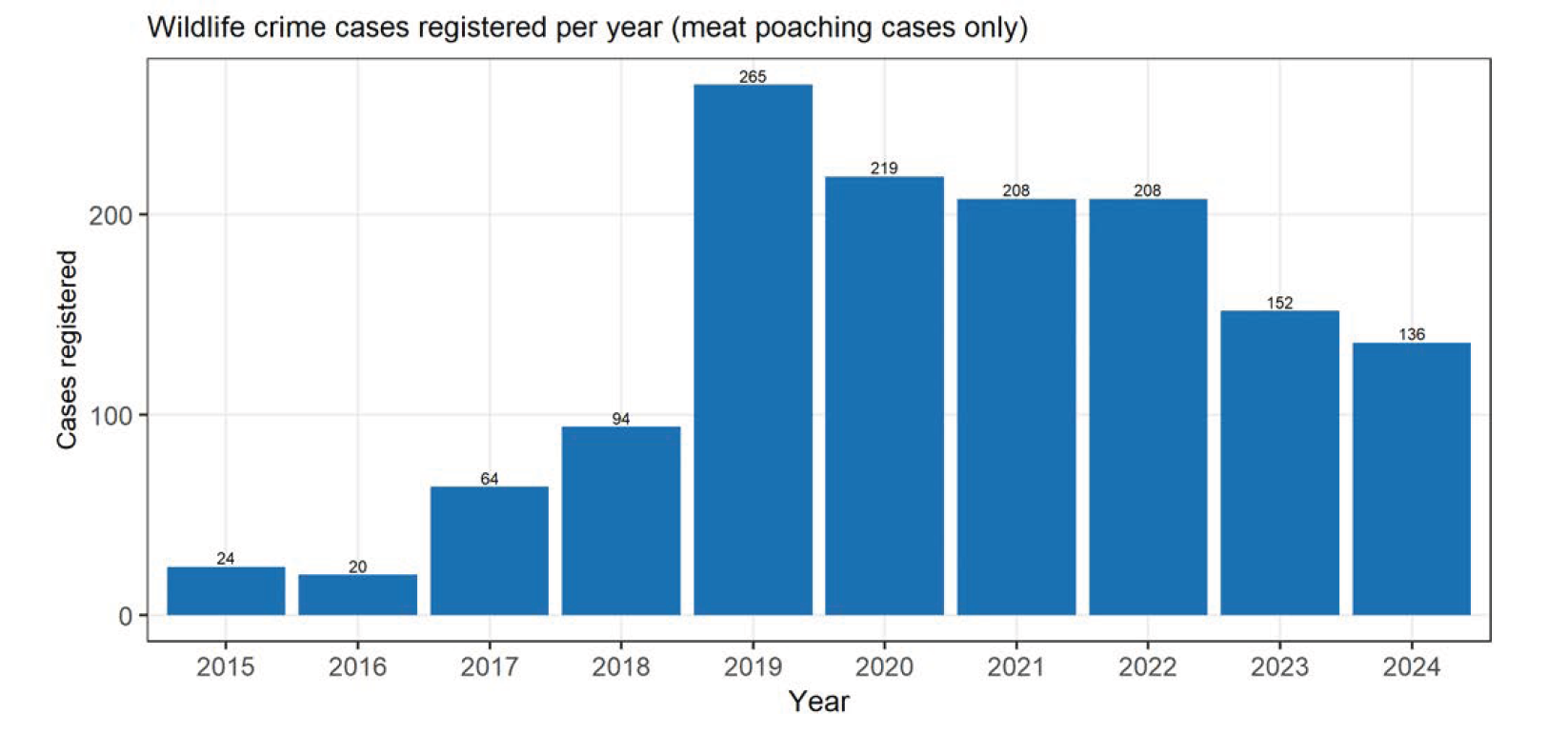

Giraffen gehören zu den faszinierendsten Tierarten Afrikas – und gleichzeitig zu den am meisten unterschätzten Opfern der Wilderei. Während Elefanten oder Nashörner oft im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, schreitet der Rückgang der Giraffenbestände seit Jahrzehnten fast unbemerkt voran.

Lebensraumverlust durch menschliche Expansion

Vom Fleisch bis zu den Knochen – ein stiller Markt wächst

Die unsichtbare Komplexität der Wilderei

Wilderei ist weit mehr als der illegale Abschuss einzelner Tiere. Sie ist ein komplexes, transnational vernetztes System, das tief in ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturen eingreift.

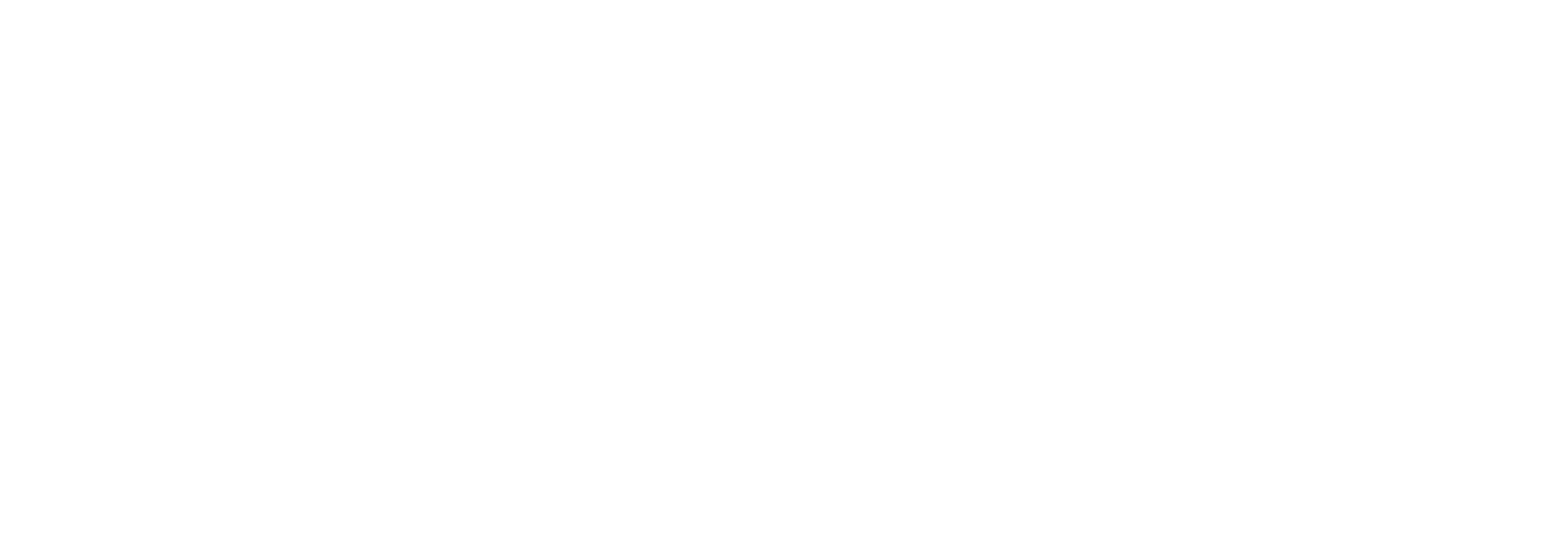

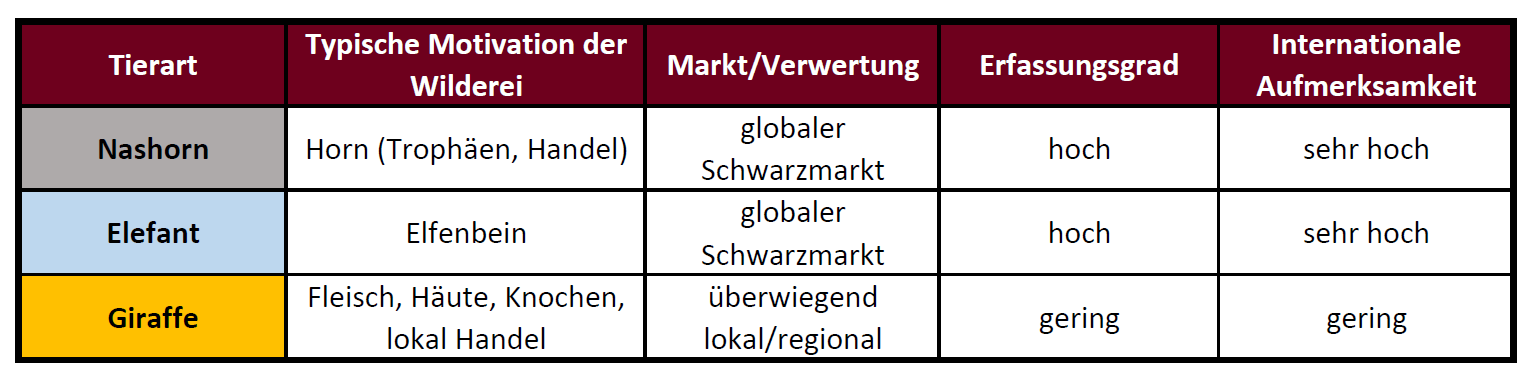

Laut dem Ministerium für Umwelt, Forstwirtschaft und Tourismus Namibia wurden allein im Jahr 2024 über 340 Fälle von Wildtierkriminalität registriert. Der größte Teil entfällt auf Fleischwilderei – insbesondere auf Antilopen, Giraffen, Zebras und andere Savannenbewohner –, aber auch hochwertige Arten wie Nashörner, Pangoline und Elefanten sind weiterhin stark betroffen.

Besonders problematisch: Ein erheblicher Anteil dieser Verbrechen bleibt unentdeckt oder wird nicht gemeldet. Die offizielle Statistik bildet also nur einen Bruchteil des tatsächlichen Ausmaßes ab. Damit stellt Wilderei nicht nur eine ökologische Bedrohung dar, sondern ist ein strategischer Risikofaktor für Biodiversität, Sicherheit und nachhaltige Entwicklung.

Ursachen & Treiber – warum Wilderei entsteht

Die Ursachen für Wilderei sind mehrdimensional und reichen von lokalen Armutsfaktoren bis hin zu globaler Nachfrage:

Wirtschaftlicher Druck: In Regionen mit Dürreperioden, hoher Arbeitslosigkeit und begrenztem Zugang zu alternativen Einkommensquellen steigt die Jagd auf Wildtiere zur Fleischgewinnung deutlich an.

Globale Nachfrage: Internationale Märkte für Elfenbein, Rhino-Horn, Pangolin-Schuppen – und zunehmend auch Giraffenknochen – schaffen lukrative Anreize für Wilderer und Netzwerke.

Strukturelle Lücken: In abgelegenen Regionen ist der staatliche Vollzug schwach, Ranger sind unterbesetzt und die Überwachung schwierig.

Organisierte Kriminalität: Hinter vielen Fällen stehen professionell strukturierte Netzwerke, die lokale Armut gezielt ausnutzen.

Ökologische Schlüsselrolle der Giraffe

Die ökologische Bedeutung der Giraffe wird häufig unterschätzt. Als Browser (Laubfresser) regulieren sie den Wuchs vieler Baumarten, fördern durch ihre Bewegungen die Verteilung von Samen und öffnen anderen Pflanzenarten Lichtfenster im dichten Buschwerk.

Ihre Präsenz beeinflusst damit ganze Ökosysteme:

Baum- und Strauchstrukturen, die durch Giraffen offengehalten werden, begünstigen zahlreiche andere Tierarten.

Giraffen transportieren Samen über große Distanzen, was für die Regeneration von Lebensräumen besonders in trockenen Savannen entscheidend ist.

Ihr Fehlen kann langfristig zu einer Verbuschung der Landschaft führen – ein Effekt, der wiederum die Wasserverfügbarkeit, Artenvielfalt und landwirtschaftliche Nutzung negativ beeinflusst.

In Regionen wie Namibia, wo Desertifikation und Buschüberwucherung ohnehin zentrale Herausforderungen darstellen, spielt die Giraffe eine ökologische Schlüsselrolle. Ein Rückgang ihrer Populationen verschärft bestehende Probleme.

Ökologische Kettenreaktionen

Das Verschwinden großer Pflanzenfresser wie Giraffen oder Elefanten löst komplexe Kettenreaktionen aus:

Samenverbreitung bricht zusammen, Pflanzenvielfalt sinkt.

Buschüberwucherung nimmt zu → weniger Wasserretention, mehr Desertifikation.

Beutegreifer verlieren Nahrungsquellen → Verlagerung oder Rückgang.

Mensch-Tier-Konflikte nehmen zu, wenn Tiere in neue Gebiete ausweichen.

Diese Prozesse sind nicht kurzfristig umkehrbar. Ein Rückgang der Giraffenpopulation wirkt sich jahrzehntelang auf ganze Landschaften aus.

Giraffenwilderei – eine stille Krise

Giraffen sind besonders stark von Fleischwilderei betroffen, werden aber in den Statistiken oft nicht gesondert ausgewiesen. Laut dem National Report 2024 zählen Giraffen zu den Hauptzielarten bei nicht-kommerzieller und semi-kommerzieller Wilderei.

Neben Fleisch und Häuten gelangen Knochenprodukte zunehmend auf asiatische Märkte, wo sie als Ersatz für Tigerknochen in der traditionellen Medizin verwendet werden. Diese Form des Handels ist weniger sichtbar als der Elfenbeinhandel, aber ökologisch ebenso zerstörerisch, da Populationen langfristig destabilisiert werden.

Ein weiteres Problem: Giraffen leben häufig auf Farm- und Gemeindeland, wodurch Schutzmaßnahmen schwieriger umzusetzen sind als in Nationalparks. Die Dunkelziffer ist hoch, da Fleischwilderei nur selten systematisch erfasst wird.

Giraffenwilderei unterscheidet sich deutlich von der Jagd auf Elefanten oder Nashörner:

Sie erfolgt dezentral und oft durch kleine Gruppen oder Einzelpersonen.

Die Beute wird häufig lokal verarbeitet oder vermarktet (Fleisch, Häute).

Giraffen tauchen seltener in internationalen Schmuggelnetzwerken auf, was zu weniger internationalem Druck und weniger politischer Aufmerksamkeit führt.

Viele Bestände befinden sich auf Farm- oder Gemeindeland, was staatliche Überwachung erschwert.

Ein weiteres Problem ist die mangelnde Dokumentation. Während die Jagd auf Nashörner oder Elefanten systematisch erfasst wird, liegen über Giraffenwilderei deutlich weniger belastbare Daten vor. Experten schätzen jedoch, dass sie deutlich unterschätzt wird.

Monitoring, GPS-Tracking & Schutzmaßnahmen

Der Schutz von Giraffen erfordert andere Strategien als der Schutz von Elefanten oder Nashörnern. Da Giraffen oft in offenen Landschaften leben und große Streifgebiete haben, liegt der Schwerpunkt auf Monitoring, Frühwarnung und Raumschutz.

Moderne Technologien wie GPS-Tracker ermöglichen es:

Wanderbewegungen einzelner Tiere zu erfassen und Wanderkorridore zu kartieren,

Hotspots zu identifizieren, an denen Konflikte oder Wilderungsrisiken besonders hoch sind,

und gezielte Schutzmaßnahmen zu entwickeln, etwa durch Einrichtung von Pufferzonen oder gezielte Präsenz von Rangern.

Diese Daten helfen nicht nur beim Schutz einzelner Tiere, sondern auch bei der Landschaftsplanung, der Koordination von Schutzgebieten und bei Umsiedlungsprogrammen, die Populationen langfristig sichern.

Die Namibian Wildlife Foundation (NWF) integriert solche Erkenntnisse in ihre strategische Planung. Sie unterstützt lokale Schutzmaßnahmen, entwickelt in Zusammenarbeit mit Partnern Frühwarnstrukturen und trägt so dazu bei, Giraffenbestände besser abzusichern, bevor die Bedrohung eskaliert.

Verhaftungen & Strafverfolgung – Schlüsselfaktor im Kampf gegen Wilderei

Die Bekämpfung der Wilderei steht und fällt nicht allein mit Patrouillen, Rangerarbeit oder Technologie. Entscheidend ist, ob auf eine Tat eine effektive und konsequente Strafverfolgung folgt. Ohne funktionierende Justizstrukturen verlieren Schutzmaßnahmen langfristig ihre Wirkung — Wilderer kalkulieren das Risiko dann schlicht ein.

Aktuelle Zahlen und Entwicklungen

Laut dem National Report on Wildlife Protection & Law Enforcement 2024 wurden in Namibia im Jahr 2024

344 Wildereifälle offiziell registriert,

rund 230 Personen festgenommen,

aber nur etwa 35 % dieser Fälle führten zu einer rechtskräftigen Verurteilung.

Die Diskrepanz zwischen Verhaftungen und tatsächlichen Verurteilungen ist damit erheblich. Viele Fälle verlaufen im Sande oder enden mit geringen Strafen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die eigentliche Herausforderung nicht die Identifikation oder Festnahme der Täter, sondern die lückenlose Beweissicherung, effiziente Verfahren und konsequente Urteilsfindung ist.

Besonders bei Fleischwilderei — die mit Abstand den größten Anteil an Fällen ausmacht — ist die Verfolgung oft schwierig:

Tatorte befinden sich in abgelegenen Regionen,

Beweismittel wie Waffen oder Tierkörper werden rasch entfernt,

Zeugen fehlen häufig,

und lokale Kapazitäten der Polizei oder Staatsanwaltschaft sind begrenzt.

Hinzu kommt: Hinter vielen scheinbar kleinen Fällen stehen Netzwerke, die systematisch und organisiert agieren — von lokalen Jägern bis zu Zwischenhändlern und Schmugglern. Diese Netzwerke sind schwerer zu fassen als Einzelpersonen.

| Indikator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kommentar 2024 |

| Fälle registriert (alle Kategorien) | 431 | 458 | 443 | 399 | 344 | ↓ Rückgang seit 2020 |

| Fleischwilderei | 219 | 208 | 208 | 152 | 136 | häufigste Kategorie |

| Hochwertige Arten | 152 | 198 | 174 | 181 | 166 | stabil |

| Pangolin | 60 | 71 | 36 | 60 | 38 | schwankend |

| Elefant | 33 | 57 | 34 | 33 | 26 | ↓ |

| Nashorn (gesamt) | 63 | 73 | 105 | 89 | 104 | bleibt kritisch |

| Absicht zur Nashornwilderei | 8 | 7 | 15 | 12 | 13 | Prävention wichtig |

| Pflanzenfälle | 0 | 2 | 12 | 18 | 7 | moderat |

| Verdächtige festgenommen (gesamt) | 888 | 880 | 720 | 673 | 529 | ↓ 40 % seit 2020 |

| Fleischwilderei | 492 | 497 | 415 | 310 | 292 | Rückgang |

| Hochwertige Arten | 315 | 300 | 195 | 243 | 170 | ↓ |

| Pangolin | 105 | 129 | 56 | 106 | 64 | |

| Elefant | 64 | 99 | 64 | 57 | 32 | ↓ |

| Nashorn (gesamt) | 154 | 81 | 78 | 86 | 78 | konstant |

| Absicht zur Nashornwilderei | 50 | 24 | 48 | 45 | 44 | |

| Pflanzenfälle | 0 | 4 | 27 | 42 | 13 | |

| Beschlagnahmte Produkte | ||||||

| Pangolin lebend | 8 | 22 | 12 | 17 | 5 | ↓ |

| Pangolin tot/Häute | 67 | 66 | 28 | 53 | 45 | ↓ |

| Pangolin Schuppen | 926 | 186 | 873 | 905 | 312 | große Schwankungen |

| Elefant – Stoßzähne | 62 | 111 | 55 | 102 | 31 | ↓ |

| Nashorn – Hörner | 23 | 15 | 5 | 15 | 14 | niedrig |

| Pflanzen | 0 | 4.693 | 4.287 | 1.311 | 700 | ↓ |

| Rhinos enthornt (Schutzmaßnahme) | 195 | 115 | 145 | 487 | 398 | stark ↑ ab 2023 |

| Geschätzte gewilderte Tiere | ||||||

| Elefant | 12 | 10 | 4 | 8 | 9 | gering |

| Nashorn | 48 | 53 | 94 | 78 | 83 | stabil-hoch |

| Instrumente beschlagnahmt | ||||||

| Schusswaffen | 78 | 55 | 61 | 69 | 67 | stabil |

| Fahrzeuge | 49 | 33 | 37 | 51 | 36 | |

| Gerichtliche Verfahren – Fälle abgeschlossen | 307 | 378 | 515 | 200 | 244 | Schwankung |

| Fleischwilderei | 192 | 259 | 296 | 117 | 144 | |

| Hochwertige Arten | 87 | 95 | 144 | 48 | 62 | |

| Pflanzenfälle | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | |

| Verurteilungen (gesamt) | 243 | 303 | 386 | 174 | 231 | 95 % Verurteilungsrate |

| Fleischwilderei | 152 | 213 | 215 | 102 | 140 | 97% |

| Hochwertige Arten | 65 | 68 | 113 | 42 | 55 | 89% |

| Pflanzenfälle | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 89% |

| Verurteilungen mit Haftstrafe (gesamt) | 213 | 265 | 375 | 164 | 228 | Ø 22 Monate |

| Fleischwilderei | 127 | 176 | 211 | 97 | 137 | Ø 13 Monate |

| Hochwertige Arten | 62 | 67 | 108 | 42 | 55 | Ø 53 Monate |

| Pflanzenfälle | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | Ø 14 Monate |

| Verurteilungen mit Geldstrafe (gesamt) | 235 | 288 | 351 | 156 | 218 | |

| Fleischwilderei | 147 | 205 | 209 | 99 | 140 | Ø N$ 8.038 |

| Hochwertige Arten | 63 | 63 | 87 | 27 | 42 | Ø N$ 15.258 |

| Pflanzenfälle | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | Ø N$ 5.188 |

Quelle:

Ministry of Environment, Forestry and Tourism (Namibia) – Wildlife Crime Statistics Report 2020–2024 (Stand: Oktober 2024)

Interne Auswertung basierend auf nationalen Anti-Wilderei-Statistiken und Gerichtsberichten.

Ursachen für die geringe Verurteilungsquote

Die niedrige Erfolgsquote bei der Strafverfolgung hat mehrere strukturelle Ursachen:

Personalmangel & Ausstattungslücken

Ermittlungsbehörden und Wildlife Protection Units sind personell unterbesetzt und verfügen oft nicht über die Ausrüstung, um Beweise rechtssicher zu dokumentieren.Komplexität der Verfahren

Verfahren gegen Wilderer sind oft komplex: Es geht nicht nur um den Tatnachweis, sondern auch um die Herkunft, Transportwege und Besitzverhältnisse illegaler Produkte.Lange Verfahrensdauer

Viele Verfahren ziehen sich über Monate oder Jahre hin. In dieser Zeit verlieren Zeugen, Beweise und öffentliche Aufmerksamkeit an Gewicht.Fehlende Spezialisierung

Richter und Staatsanwälte sind häufig nicht speziell auf Umwelt- und Wildtierkriminalität geschult. Das führt zu milderen Urteilen oder Prozessfehlern.Korruptionsanfälligkeit

In einigen Fällen werden Ermittlungen durch Korruption behindert — insbesondere bei lukrativen Handelswaren wie Nashornhorn, Elfenbein oder Giraffenknochen.

Lösungsansätze und Reformpfade

Die Namibian Wildlife Foundation und staatliche Stellen arbeiten zunehmend daran, diese Lücken zu schließen. Dabei zeichnen sich mehrere Handlungsfelder ab, die bereits in Pilotprojekten umgesetzt oder diskutiert werden:

Spezialisierte Ermittlungs- und Strafverfolgungseinheiten

Der Ausbau des Environmental Crimes Court ist ein Schritt in die richtige Richtung. Mit besser geschultem Personal und klaren Zuständigkeiten können Verfahren schneller und rechtssicherer abgeschlossen werden.Forensische Beweissicherung vor Ort

Mobile Teams, die bei Wildereivorfällen schnell reagieren und Beweise professionell sichern, erhöhen die Verurteilungswahrscheinlichkeit erheblich.Digitale Fallverfolgung & Datenbanken

Einheitliche Datenbanken ermöglichen es, Tatmuster zu erkennen, Verbindungen zwischen Fällen herzustellen und internationale Netzwerke aufzudecken.Schnellverfahren für eindeutige Fälle

Bei klarer Beweislage könnten Schnellverfahren für Fleischwilderei dazu beitragen, Gerichte zu entlasten und Urteile zeitnah zu fällen.Härtere Strafen für Hintermänner

Während lokale Jäger oft aus Armut handeln, profitieren große Händlerstrukturen massiv vom illegalen Handel. Effektive Strafverfolgung muss deshalb die oberen Ebenen der Kette adressieren.Stärkere internationale Kooperation

Da Wilderei und illegaler Handel grenzüberschreitend funktionieren, sind gemeinsame Ermittlungen und Datenaustausch mit Nachbarländern entscheidend.

Warum das Thema für den Wildereischutz zentral ist

Wenn Verhaftungen nicht zu Verurteilungen führen, verlieren Schutzmaßnahmen ihre Abschreckungswirkung. Wilderer kalkulieren ein geringes Risiko — was insbesondere bei Fleischwilderei und Bushmeat-Handel gefährlich ist, weil diese Formen weit verbreitet sind.

Effektive Strafverfolgung sorgt dagegen für:

präventive Abschreckung,

höhere Kosten für kriminelle Netzwerke,

Vertrauen in staatliche Strukturen,

und bessere internationale Nachverfolgbarkeit illegaler Handelsströme.

Damit ist Strafverfolgung kein Randthema, sondern ein strategischer Schlüsselbereich im Kampf gegen Wilderei.

Häufige Fragen zu Herausforderungen & Hintergründe

– Ministerium für Umwelt, Forstwirtschaft und Tourismus Namibia – Jahresbericht 2024

– UNODC – World Wildlife Crime Report 2024

– UNODC – World Wildlife Crime Report 2022

– MEFT Namibia – Pressemitteilungen 2025 (Environmental Crimes Court & Wildlife Court)

– National Report on Wildlife Protection & Law Enforcement 2024 (MEFT)

– Giraffe Conservation Foundation – Annual Report 2023/24

– IUCN SSC Giraffe & Okapi Specialist Group – Report 2023 (veröff. 2024)

– Oryx Journal (Cambridge) 2023 – Studie zu Handel mit Giraffenteilen

– NRDC 2019 – Giraffe Trade Overview (CITES-Kontext)

– CITES CoP-Dokumente (Giraffenlistung & Monitoring)

– WWF Hong Kong – Research Report 2024 (Substituierbarkeit in TCM)

– Eigene Feldbeobachtungen und Projektdaten der NWF

Wilderei ist kein isoliertes Naturschutzthema, sondern ein vielschichtiges Sicherheits-, Wirtschafts- und Gesellschaftsproblem.

Sie zerstört Tierpopulationen, destabilisiert Ökosysteme, entzieht lokalen Gemeinden Einkommensquellen, begünstigt Korruption und organisiert kriminelle Netzwerke.

In Ländern wie Namibia entsteht ein Teufelskreis: Je schwächer die Tierbestände und die Schutzstrukturen, desto attraktiver wird Wilderei für kriminelle Akteure – und desto teurer werden Schutzmaßnahmen.

Wilderei betrifft damit nicht nur Tiere, sondern auch wirtschaftliche Stabilität, Ernährungssicherheit und gesellschaftliche Entwicklung.

Wilderei verändert ganze Ökosysteme.

Wenn Schlüsselspezies wie Giraffen, Nashörner oder Elefanten verschwinden, bricht die ökologische Balance zusammen:

– weniger Samenverbreitung → geringere Pflanzenvielfalt,

– veränderte Vegetationsdynamiken → beschleunigte Verbuschung,

– Rückgang anderer Tierarten → geringere Biodiversität.

Langfristig führt dies zu ökologischer Verarmung und verstärkt Phänomene wie Desertifikation und Klimafolgen.

Ein großer Teil der Wilderei wird nicht lokal konsumiert, sondern durch globale Nachfrage befeuert.

– Elfenbein, Rhino-Horn, Pangolin-Schuppen und zunehmend auch Giraffenknochen gelangen über Schmuggelrouten nach Asien oder in Spezialmärkte weltweit.

– Online-Handel, TCM-Nachfrage und Luxusprodukte verstärken den Druck.

– Wilderer vor Ort sind oft das letzte Glied einer organisierten, transnationalen Wertschöpfungskette.

Maßnahmen gegen Wilderei müssen daher lokal ansetzen, aber international abgestimmt erfolgen.

Im Gegensatz zu Nashörnern oder Elefanten steht die Giraffe weniger im öffentlichen Fokus.

Giraffenwilderei erfolgt:

– kleinteiliger, oft durch Einzelpersonen oder kleine Gruppen,

– meist für Fleisch, Häute und Knochen (letztere u. a. für asiatische Märkte),

– überwiegend im ländlichen Raum auf Privat- oder Gemeindeland.

Viele Vorfälle werden nicht gemeldet oder nicht statistisch erfasst, was zu einer hohen Dunkelziffer führt. Dadurch fehlen oft belastbare Zahlen – und Schutzmaßnahmen setzen zu spät an.

Wirtschaftliche Notlagen und klimatische Krisen wie Dürren erhöhen die Anfälligkeit für Wilderei.

Wenn Fleischpreise steigen oder andere Einkommensquellen fehlen, greifen manche Menschen auf illegale Jagd zurück – insbesondere bei Bushmeat.

Dieses Phänomen betrifft nicht nur organisierte Banden, sondern auch Menschen, die sich in prekären Situationen befinden.

Effektiver Schutz erfordert deshalb soziale und wirtschaftliche Alternativen – z. B. Gemeindetourismus, Beschäftigung im Naturschutz oder geregelte Nutzungsrechte.

Namibia hat in den letzten Jahren gezielt die rechtliche Infrastruktur gestärkt:

– Einrichtung des Environmental Crimes Court,

– spezialisierte Ermittlungs- und Strafverfolgungseinheiten,

– stärkere Anwendung von POCA (unexplained wealth orders) zur Vermögensabschöpfung,

– integrierte Datenbanken für bessere Nachverfolgung.

Diese Strukturen erhöhen die Abschreckung, beschleunigen Verfahren und verbessern die Beweislage – ein entscheidender Hebel im Kampf gegen organisierte Kriminalität.

Organisierte Wilderei schwächt staatliche Strukturen, indem sie:

– Ressourcen bindet, die an anderer Stelle fehlen,

– lokale Sicherheitslagen destabilisiert,

– Korruption fördert, wenn große Geldsummen im Spiel sind,

– und gesellschaftliches Vertrauen in Behörden und Naturschutz untergräbt.

Je länger Wilderei toleriert wird, desto schwerer wird es, Vertrauen, Sicherheit und Biodiversität wiederherzustellen.